「指差呼称」でヒューマンエラーを減らそう!

茨城工場の岩崎です。

製造現場では、ひとつの間違いが大きな損害が出てしまうことがあります。

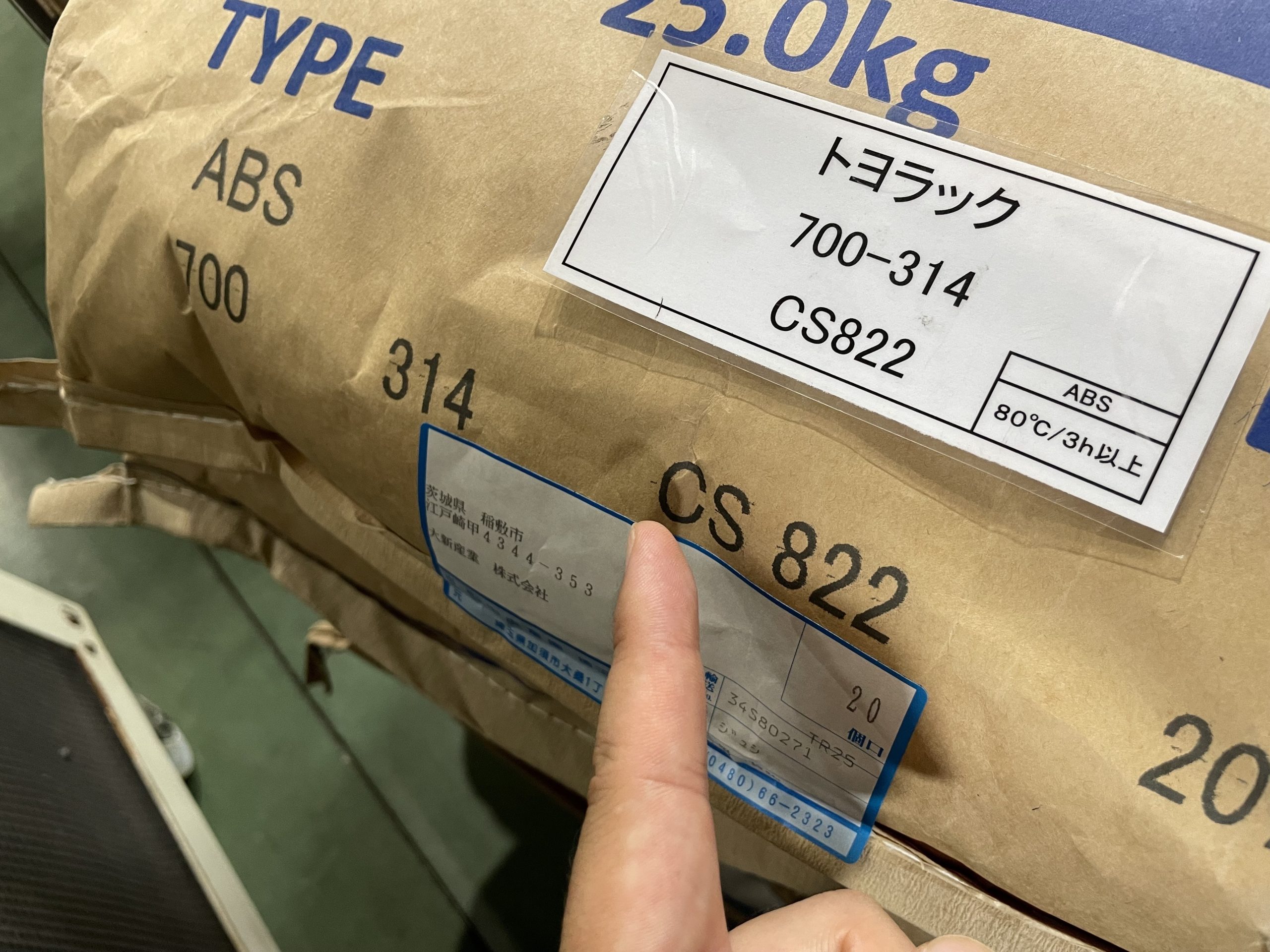

例えば、「材料の投入間違い」です。

プラスチックの材料はたくさん種類があります。

異なる材料でも色はほとんど同じ、という材料も多く、見た目では全く分からないこともあります。

そのまま生産してしまうと大変なことになります!

当社では、そういった人のミス(ヒューマンエラー)を防ぐために「指差呼称」を推奨しています。

指差呼称とは指差しを行い、声に出して確認することです。

材料を投入する前は、材料袋の材料名と、材料タンクに表示された材料カンバンを

指を差しながら声に出して読み上げて、照合します。

わざわざそんなことする必要ある!?と思われるかもしれませんが、

この地味な確認作業が大損害のリスクを減らしてくれるのです。

指差呼称の効果

指差呼称は、元々は、安全確認を目的として、日本国有鉄道の蒸気機関車の運転士が、

信号確認のために行っていた安全動作だったそうです。

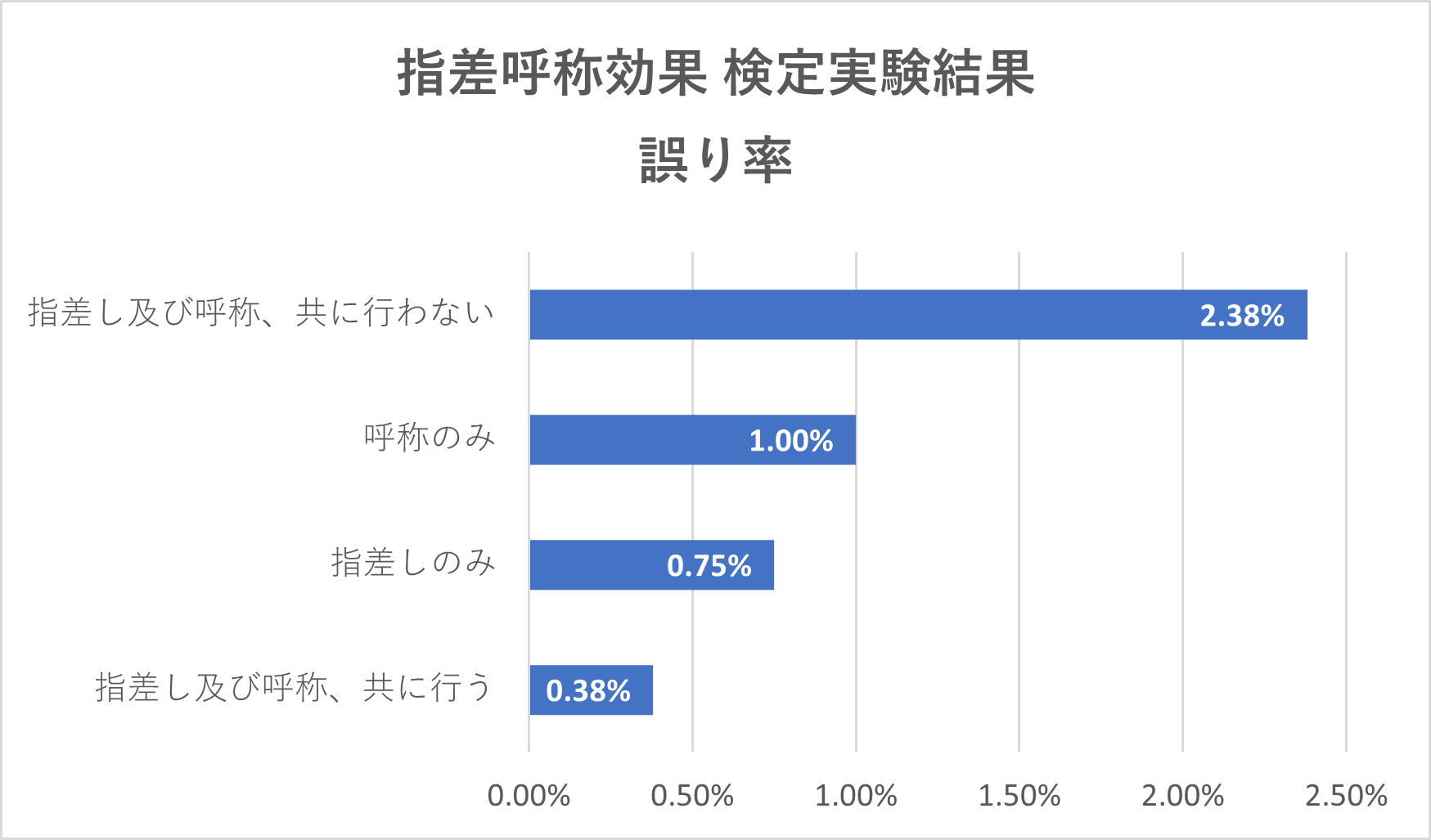

1996年、財団法人鉄道総合技術研究所が実施した「指差呼称」の効果検定実験では、

「操作ボタンの押し誤りは指差呼称を行った場合が何もしない場合に比べて約6分の1になった」との結果が得られたそうです。

これは大きな効果ですよね。

指差呼称だけでヒューマンエラーをゼロにすることはできませんが、指差呼称は有効な手段ですよね。

声に出して作業する、というのは慣れないとはじめは違和感を感じるかもしれませんが、

重要な作業ではぜひ取り入れてみて下さい。